Vertrauen näher betrachten

Vertrauen näher betrachtenin Memoriam Balthasar Staehelin, Prof. Dr. med

Vertrauen ist der positive Aspekt menschlicher Bindung und menschlicher Hoffnung

Vertrauen ist nicht Mistrauen, nicht

Zweifel, nicht Verdacht, nicht Unsicherheit, nicht Zögern, nicht Angst, nicht Verwirrung, nicht

Ablehnung, nicht Gegenwehr, nicht Abwendung, nicht Abwarten, nicht Desinteresse,

nicht Indifferenz, nicht Willensschwäche, nicht Rückzug, nicht Isolation, nicht

Flucht, nicht Ueberheblichkeit

Vertrauen ist nicht Mistrauen, nicht

Zweifel, nicht Verdacht, nicht Unsicherheit, nicht Zögern, nicht Angst, nicht Verwirrung, nicht

Ablehnung, nicht Gegenwehr, nicht Abwendung, nicht Abwarten, nicht Desinteresse,

nicht Indifferenz, nicht Willensschwäche, nicht Rückzug, nicht Isolation, nicht

Flucht, nicht Ueberheblichkeit

Vertrauen ist nicht Abhängigkeit, nicht Zwang, nicht Sucht, nicht Unfreiheit, nicht Selbstaufgabe, nicht Destruktion

Vertrauen ist auf Dauer angelegt. Vertrauen ist nicht endlich, nicht Abbruch, nicht Trennung, nicht Lieblosigkeit, nicht Egoismus. Im Vertrauen soll es dem Du gut gehen können

Vertrauen hat jeder Mensch und er selbst kann es deshalb verschütten, überdecken - und auch dann ist es noch da, eben verschüttet, verliert bewusste Wirkung.

Das Urvertrauen jedes Menschen ist

also von Anfang an da, gehört zum Wesen des Menschen. Es muss nicht entstehen durch eigene Anstrengung,

entsteht nicht durch sozialen Kontakt. Weil es von Anfang an

zum Menschen gehört, es ist da.

Wir scheinen oft am anderen Menschen zu scheitern - oder letztlich doch an uns

selbst, an unserer Verantwortungsfähigkeit und Vertrauensfähigkeit bei diffuser

Angst ?

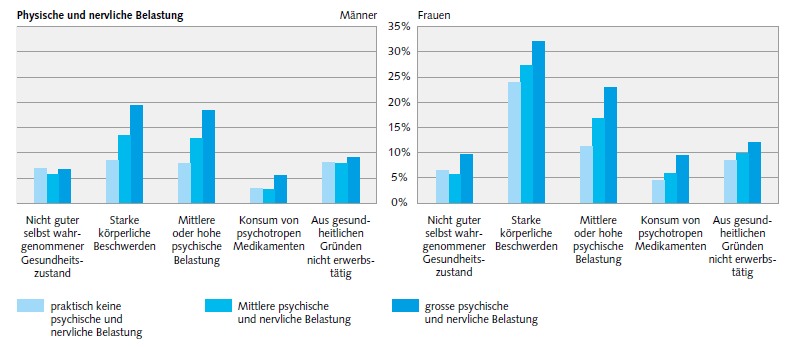

Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007, auch andere Statistiken

enthalten kaum spezifische Information zum Psychosomatischen Allgemeinsyndrom

(Prof. Dr. med. B. Staehelin). Auch hier nicht:

Wenn andere sich so verhalten, dass

Vertrauen verdeckt, zugeschüttet wird, bleibt dann der Beeinträchtigte allein

ohne Vertrauen? Das bedeutet, nach Vollständigkeit und Quelle von Vertrauen fragen.

Der Zusammenhang von Vertrauen und Hoffnung besteht darin, dass Vertrauen nicht allein in die Vergangenheit gerichtet sein kann. Wer sein Vertrauen auf die Vergangenheit stützt lebt kausal und nicht final. Kausal: was gut war könnte aus Kontinuitätsgründen auch weiter gut bleiben, wo bleiben Möglichkeiten? Eine solche Grundlage bleibt kontingent. Das Vertrauen in die Zukunft ohne zwanghaftes Verbleiben in der Gegenwart kann final begründet sein, auch wenn im Gegenwärtigen und Vergangenen Negatives überwiegend war.

Vertrauen ist fundamentaler als Können, als Erfahrungswissen, als Wissen. Wie soll ein Mensch ohne Vertrauen als Grundfaktor des Glauben-Könnens sein Glauben-Können reifen lassen können?

Vertrauen wächst in Verbindung mit eigenen Tugenden. Es gehört also Arbeit an seiner eigenen Reifung dazu. Es geht nicht immer nur um Leistung, besser als andere zu sein, mehr zu haben - es geht um Welt als DU.

Hoffnung muss auf Wirkliches aufgebaut sein, wäre das nicht der Fall, dann wäre Vertrauen Irrtum. Dadurch sind Werthaltung und Erkenntniswissen (besonders auch eigene Erfahrung) eng verbunden.

Wir sollten verstärkt darüber nachdenken, wie die Bedienungsgesellschaft auch die Subsidiarität im Staat schwächt - und aus diesem Nachdenken heraus handeln: Heute in gemeinsame Zukunft.

Nicht nur somatisch gesund sein,

sondern vertrauensvoll leben - und wenn Aerzte nicht danach fragen, dann kann

sich jeder mindestens gut vorbereiten.

Sprechen mit Aerzten eine Sendung von Radio SRF 2 DRS

hier

http://www.srf.ch/sendungen/kontext/wie-patienten-und-aerzte-miteinander-sprechen

links werden nicht dauerhaft behalten: Wenn's nicht mehr geht, dann versuchen Sie es hier

http://www.srf.ch/sendungen/puls/gesundheitswesen/aerzte-hoeren-oft-nicht-zu

Schliesslich doch noch eine der seltenen Statistiken - hier somatoforme Beschwerden

Diese Tabelle bezieht sich auf:

Region: Deutschland,

ICD10: F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme

Störungen

(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten, Links auf andere Fundstellen.) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||